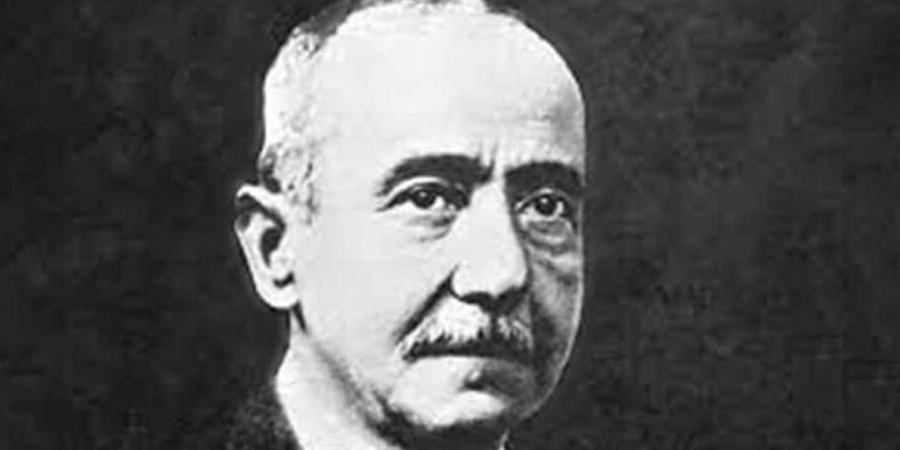

يظل أحمد شوقي أحد أعمدة الأدب العربي الحديث، وشاهدًا على مرحلة تحولت فيها القصيدة من مدح الملوك إلى خطاب للأمة، ومن النخبة إلى الناس جميعًا، لم يكن شاعرًا فحسب، بل كان مؤرخًا وجدانيًا، رصد أحوال وطنه وأمته في أزمنة التحول والاحتلال والنهوض.

المولد والنشأة

ولد أحمد بن علي شوقي في 16 أكتوبر عام 1868 بحي الحنفي في القاهرة، لأسرة متعددة الأصول، فأبوه كردي وأمه من أصول تركية شركسية، بينما كانت جدته وصيفة في قصر الخديوي إسماعيل، فتربى في القصر في كنف الثراء والرعاية.

التحق في الرابعة من عمره بكتاب الشيخ صالح في حي السيدة زينب، فحفظ بعضًا من القرآن الكريم وتعلم القراءة والكتابة، أظهر نبوغًا مبكرًا في الدراسة، والتحق بمدرسة الحقوق والترجمة، حيث بدأ الشعر يجري على لسانه بطلاقة وإلهام.

التعليم والتكوين الثقافي

أرسله الخديوي توفيق عام 1887 إلى فرنسا لدراسة الحقوق في جامعة مونبلييه، وهناك انفتح على الأدب الفرنسي وتأثر بشعرائه الكبار، خصوصًا فكتور هوغو ولامارتين، عاد إلى مصر عام 1891 متسلحًا بثقافة مزدوجة عربية وغربية، جعلت من شعره جسرًا بين التراث الكلاسيكي وروح العصر الحديث.

شاعر القصر والمنفى

عين شوقي بعد عودته رئيسًا للقلم الإفرنجي بديوان الخديوي عباس حلمي الثاني، فصار شاعر القصر الرسمي، يمدح الخديوي ويدافع عن الخلافة العثمانية التي كان يراها رمزًا لوحدة المسلمين، لكن وطنيته ظلت حاضرة رغم قربه من السلطة، فهاجم الاحتلال البريطاني لمصر بشجاعة نادرة، ما أدى إلى نفيه إلى إسبانيا عام 1914.

في منفاه بالأندلس، اكتشف شوقي وجهًا آخر للحضارة الإسلامية من خلال آثار العرب هناك، فكتب أجمل قصائده، ومنها نونيته الشهيرة "يا نائح الطلح"، التي عارض فيها نونية ابن زيدون، واستحضر فيها الحنين إلى الوطن والمجد العربي الغابر.

عودته وبيعته "أميرًا للشعراء"

عاد شوقي إلى مصر بعد الحرب العالمية الأولى، فاستقبله الناس استقبال الأبطال، وفي عام 1927 بايعه شعراء العرب في احتفال كبير أقيم بالقاهرة "أميرًا للشعراء"، تقديرًا لريادته في تجديد الشعر العربي وسمو لغته، بعد هذه البيعة توجه إلى كتابة الشعر المسرحي، ليصبح رائده الأول عربيًا، جامعًا بين الفن الدرامي والشعر الكلاسيكي.

إنتاجه الأدبي

كان شوقي من أغزر شعراء العربية إنتاجًا، إذ تجاوز مجموع أبياته 23 ألف بيت، جمع شعره في أربعة أجزاء بعنوان "الشوقيات"، وهي موسوعة أدبية تصور تطور فكر الشاعر ووجدان الأمة، جمع الدكتور محمد السربوني لاحقًا القصائد التي لم تضم إلى الديوان في مجلدين تحت عنوان "الشوقيات المجهولة".

كتب شوقي شعرًا في جميع الأغراض: الوطني، الديني، الاجتماعي، والغزلي، ومن أشهر قصائده الدينية "نهج البردة" و"الهمزية النبوية" و"سلوا قلبي"، كما نظم ملحمة "دول العرب وعظماء الإسلام" في 1726 بيتًا أثناء منفاه، لتكون سجلًا شعريًا للتاريخ الإسلامي.

أما في المسرح الشعري فقد كتب أعمالًا خالدة مثل:

"مصرع كليوباترا"، "قمبيز"، "عنترة"، "أميرة الأندلس"، "مجنون ليلى"، "الست هدى"، و"البخيلة"، وهي أعمال جمعت بين الشعر الراقي والدراما الإنسانية العميقة، كما كتب روايات نثرية مثل "الفرعون الأخير" و"عذراء الهند"، وله كتاب نثري بعنوان "أسواق الذهب"، استخدم فيه أسلوب المقامات الأدبية ببراعة.

أدب شوقي وخصائصه

تجلت في شعر شوقي كل سمات المدرسة الكلاسيكية الجديدة التي بدأها محمود سامي البارودي، لكنه أضاف إليها خياله الواسع وحسّه الفني المرهف، كان قادرًا على أن يصوغ من اللغة العربية لحنًا موسيقيًا فريدًا، يجمع بين الرصانة والدفء، وبين فخامة البيان وصدق العاطفة.

كان يرى أن الشعر رسالة وطنية فقال عن النيل:

"ومن السماء نزلت أم فجرت.. من عليا الجنان جداولًا تترقرق"

كما كتب في حب الوطن نثرًا بديعًا قال فيه:

"الوطن موضع الميلاد، ومجمع أوطار الفؤاد، ومضجع الآباء والأجداد..."

تأثر بالأدب الفرنسي في البناء الدرامي، لكنه ظل عربي الروح والهوية، وفي شعره مزيج من الحنين والكرامة، ومن الخيال الغربي والنغمة الشرقية الأصيلة.

شخصيته وطباعه

كان أحمد شوقي رفيع الخلق، عالي الهمة، سخي اليد، محبًا للأدب وأهله، محبوبًا لدى الناس والعلماء على السواء، وصفه معاصروه بأنه كبير النفس، رقيق المشاعر، لا يمدح إلا بإخلاص، ولا يرثي إلا عن وجع.

توفي أحمد شوقي في 14 أكتوبر عام 1932، بعد أن أتم قصيدة طويلة يحيي بها "مشروع القرش" الذي نهض به شباب مصر، وبرحيله طويت صفحة شاعر جمع بين الأصالة والتجديد، وصار شعره مرجعًا وطنيًا وثقافيًا للأجيال المتعاقبة.

كان شوقي بحق أمير الشعراء، الذي أعاد للشعر العربي مجده، وكتب بأحرفه حكاية أمة أرادت أن تنهض بالكلمة قبل السيف.

0 تعليق