أول فصول حكاية النقود التي غيرت وجهة الحضارات، لم تُكتب في «ليديا» كما يظن البعض، أو تشير بعض الموسوعات الخاصة بالنقود، بل تأتي نشأتها على ضفاف النيل، أول جسر للتجارة، حيث كانت مصر القديمة تمارس تجارتها وتبتكر نظامها الاقتصادي قبل أن تُصك أول عملة رسمية في التاريخ.

فبينما يحتفي العالم بعملة «ليديا» بوصفها أول نقود في التاريخ، فإنه بقراءة متأنية لتاريخ وادي النيل نستطيع القول بأن القصة أقدم بكثير من ذلك، فالنقود قبل أن تُسك كانت تُوزن على أرض مصر، على الرغم من أن المراجع التاريخية تشير إلى أن أول عملة في التاريخ هي التي تم سكها خلال فترة حُكم ألياتس ملك ليديا، أي منذ حوالي 600 عام قبل الميلاد، وكانت تسمي بـ«الإلكتروم» ومصنوعة من الذهب والفضة، وقد أخذت رواجًا بين التجار في ذلك الحين، حيث انتشرت السبائك النقدية في ليديا عن طريق المدن الساحلية اليونانية بآسيا الصغرى إلى بلاد اليونان وقد وصلت إلى أقصى درجات الإتقان الفني وانتشرت عبر التجار إلى جميع أنحاء العالم.

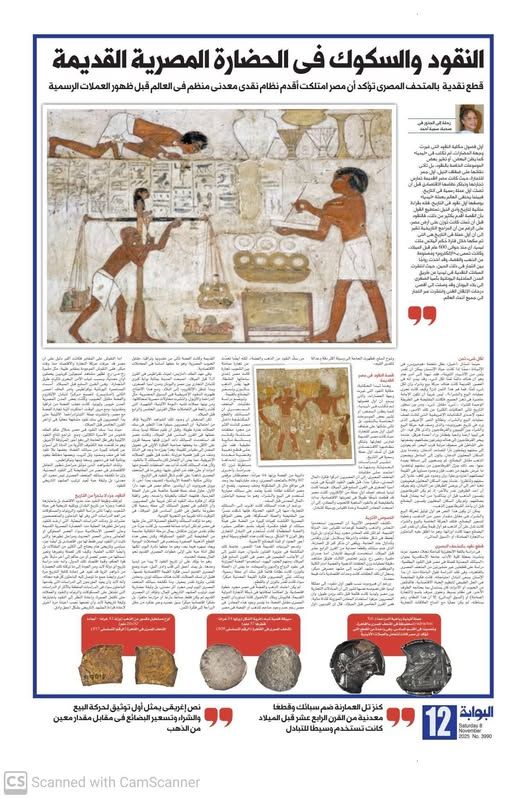

قطع نقدية بالمتحف المصري تؤكد أن مصر امتلكت أقدم نظام نقدي معدني منظم في العالم قبل ظهور العملات الرسمية

لكل شيء ثمن

حينما تساءل «أخيل» بطل ملحمة «هوميروس» في الإلياذة «عمّا إذا كانت حياة الإنسان يمكن أن تُقدر بثمن من الأشياء الثمينة»، فقد نبهنا إلى أمر هام وهو أن هناك دائمًا ثمنًا لكل شيء، وقد يبدو أنه في العصور القديمة كانت هناك حركة بيع وشراء وأن لكل شيء ثمنًا، فما هو هذا الثمن إذن؟ وكيف كانت تجرى عمليات البيع والشراء؟.. ليس غريبًا أن تكون الإجابة حاضرة في ذهن الجميع، فكانت المقايضة هي الطريقة الوحيدة للشراء .."شيء" مقابل "شيء"، ومن بين سطور التاريخ تأتي الحكايات الكثيرة عن تلك الأمور، وهنا نعود لإحدى الكتابات الإغريقية التي كانت تصف عمليات البيع والشراء، ونطالع النص الإغريقي الذي ورد في تاريخ «هيرودوت» والذي وصف فيه حركة البيع والشراء بين الليبيون والقرطاجيون والذي قال فيه: «إن في ليبيا أرضًا وشعبًا يقطنان وراء أعمدة هرقل، عندما يبحر القرطاجيون إلى هناك ويفرغون بضائعهم، يضعونها على الشاطئ في صفوف مرتبة قرب البحر، ثم يعودون إلى سفنهم ويشعلون نارًا لتصاعد الدخان. وعندما يرى السكان المحليون الدخان، يأتون إلى الساحل ويضعون الذهب مقابل البضائع، ثم ينسحبون إلى مسافة بعيدة عنها. بعد ذلك ينزل القرطاجيون من سفنهم ليتفقدوا ما عُرض عليهم من ذهب، فإن وجدوه مساوياً في القيمة لبضائعهم أخذوه ورحلوا، وإن وجدوه غير كافٍ، عادوا إلى سفنهم وانتظروا. عندئذٍ يعود السكان المحليون فيضيفون ذهبًا آخر إلى أن يرضى الطرفان عن التبادل، ولم يُعرف أن أحد الطرفين غدر بالآخر؛ إذ لم يكن القرطاجيون يلمسون الذهب قبل أن يتأكدوا من أنه يعادل قيمة بضائعهم، ولم يكن السكان المحليون يلمسون البضائع قبل أن يأخذ القرطاجيون الذهب».

يمكن أن يكون هذا النص هو أول توثيق لحركة البيع والشراء في مقابل مقدار معين من الذهب، وخطوة لتسعير البضائع، فتلك الحركة الخاصة بالبيع والشراء كانت تدل على أن الذهب هو أول قيمة يمكن أن تقدر ثمن البضائع مهما كانت أوزانها، وهو ما أطلق عليه الباحثون بـ«التجارة الصامتة» أو «السوق البدائي».

قطع نقود بالمتحف المصري

في دراسة باللغة الإنجليزية للباحثة نجلاء محمود عزت ونشرت بمجلة كلية الآداب جامعة الإسكندرية بعنوان «السبائك المعدنية كعملة في مصر قبل النقود البطلمية: دراسة على قطعتين غير منشورتين من المتحف المصري بالقاهرة»، وفي تلك الدراسة تقول الباحثة:«منذ أن بدأ الإنسان يسعى لتبادل احتياجاته، كانت فكرة المقايضة هي الحل الطبيعي لتنظيم الحياة الاقتصادية. فالفائض من الحبوب أو الأدوات كان يُستبدل بما يحتاجه الطرف الآخر، في نظام بسيط وعفوي عُرف باسم (التجارة الصامتة) أو (السوق البدائي)، إلا أن هذا النظام، رغم بساطته، لم يكن عمليًا مع اتساع العلاقات التجارية وتنوع السلع، فظهرت الحاجة إلى وسيلة أكثر دقة وعدالة لتقدير القيم».

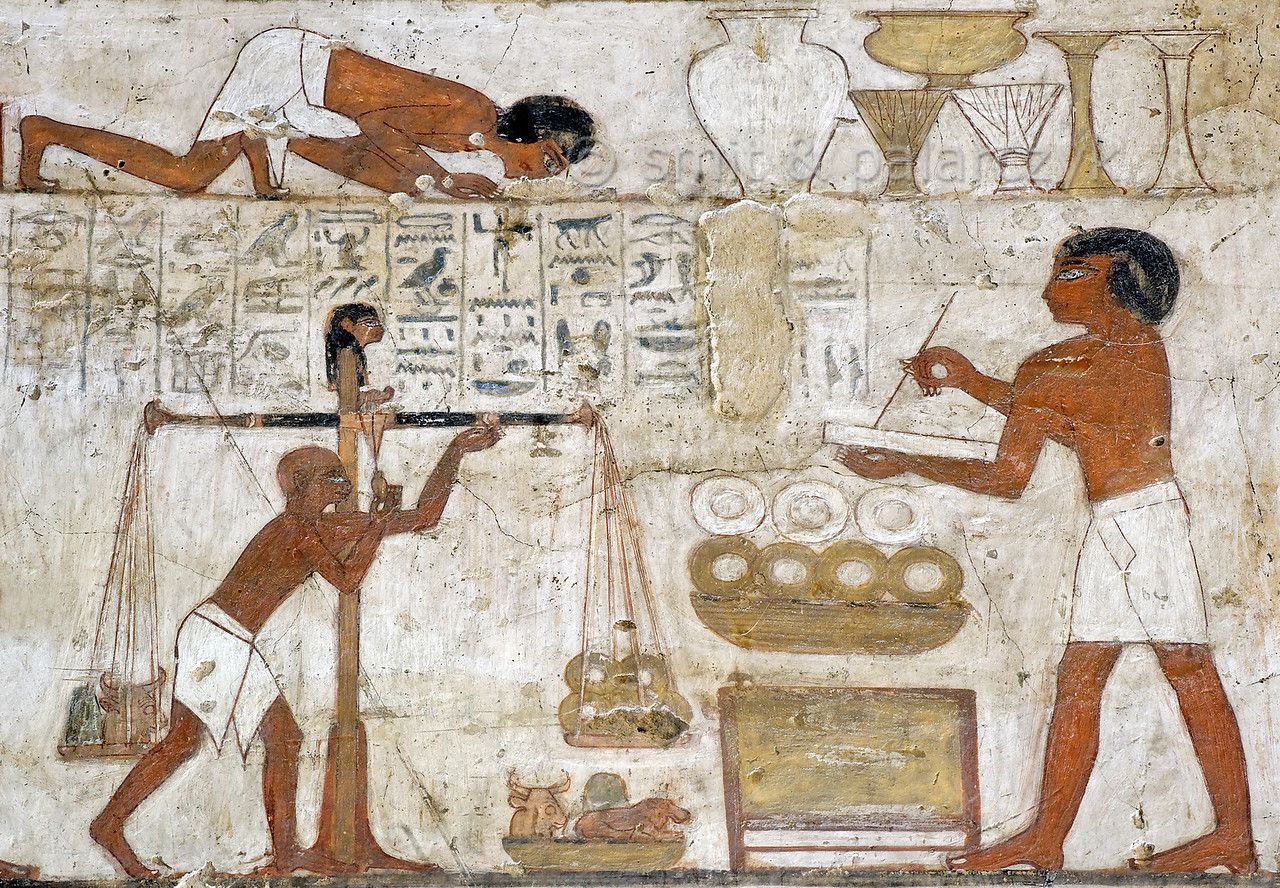

المصريون القدماء استخدموا النحاس والذهب والفضة كوحدات للقياس وحفظوها فى شكل حلقات وأشرطة وسلاسل

قصة النقود في مصر القديمة

وهنا تبدأ الحكاية، حكاية النقود التي غيرت وجهة الحضارات، والتي يبدو أن أول فصولها لم تُكتب في «ليديا» كما يظن البعض، أو تشير بعض الموسوعات الخاصة بالنقود، بل تأتي نشأتها على ضفاف النيل، أول جسر للتجارة، حيث كانت مصر القديمة تمارس تجارتها وتبتكر نظامها الاقتصادي قبل أن تُسك أول عملة رسمية في التاريخ.

تشير الدراسات الحديثة، ومنها ما اعتمد على مقتنيات المتحف المصري، إلى أن المصريين أدركوا فكرة «المال المعدني» مبكرًا جدًا، قبل ظهور النقود الليديّة في غرب آسيا الصغرى في القرن السابع قبل الميلاد. فبينما كانت ليديا تستعد لصك أول عملة من الإلكتروم، كانت مصر قد قطعت شوطًا طويلًا في تجربتها الاقتصادية، بدأت بالمقايضة ثم بالنقود السلعية كالحبوب والمعادن، إلى أن أصبحت المعادن النفيسة وحدة للقياس ووسيلة للتبادل.

كنز" تل العمارنة" ضم سبائك وقطعًا معدنية من القرن الرابع عشر قبل الميلاد كانت تستخدم وسيطًا للتبادل

القطعة رقم (1)

لوح مستطيل مكسور من الذهب (وزنه 42 غرامًا – أبعاده 30×26 ملم)

المتحف المصري في القاهرة (الرقم التسلسلي 817)

القطعة رقم (2)

سبيكة فضية شبه دائرية الشكل (وزنها 64 غرامًا – قطرها 37 ملم)

المتحف المصري في القاهرة (الرقم التسلسلي 808)

النصوص الأثرية

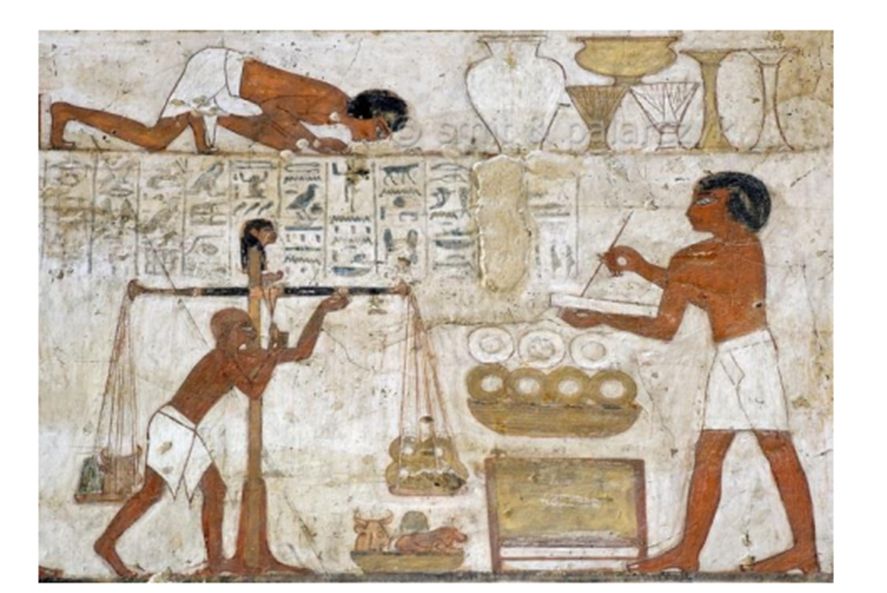

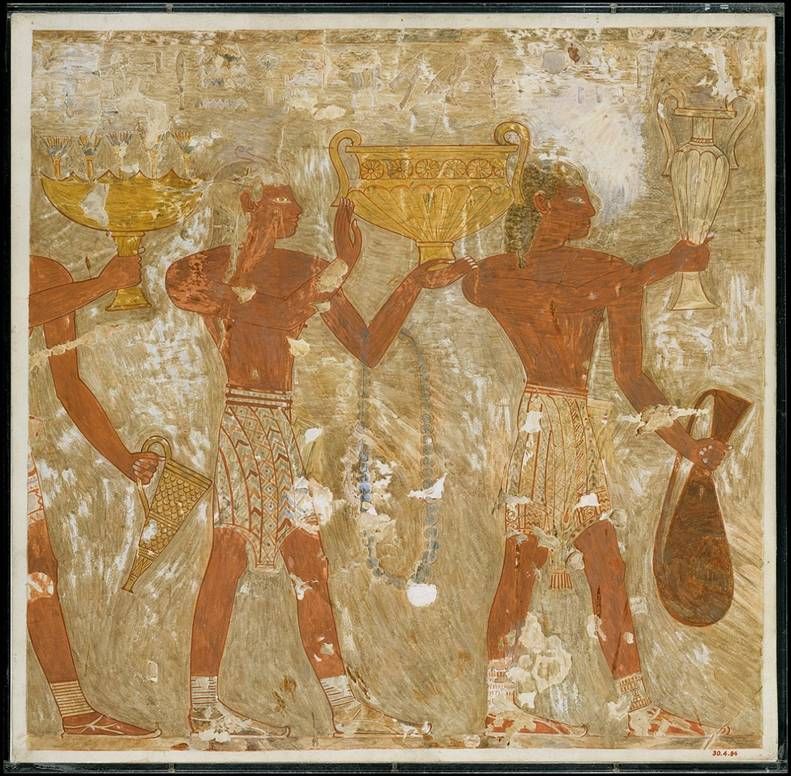

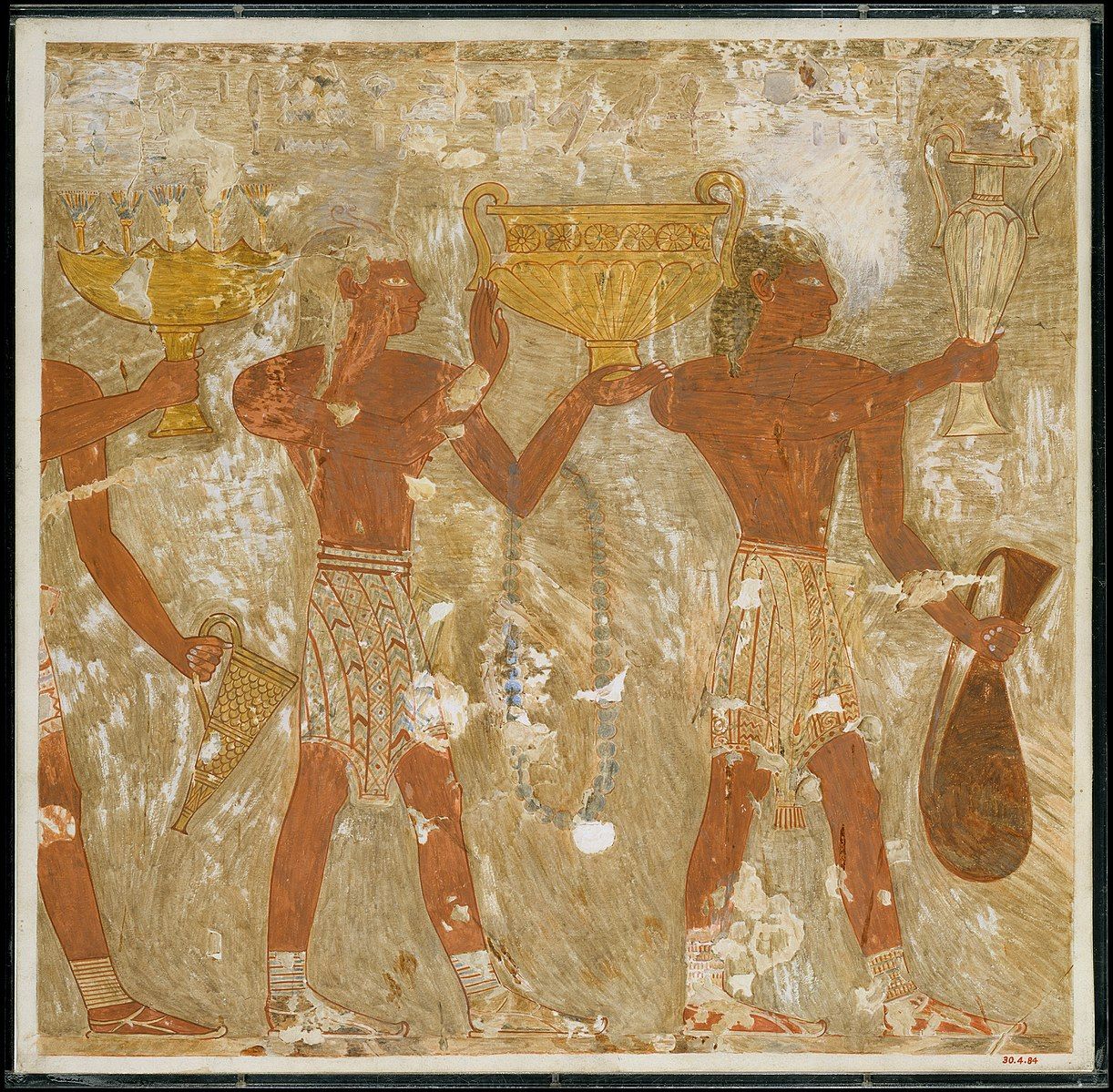

تكشف النصوص الأثرية أن المصريين استخدموا النحاس والذهب والفضة كوحدات للقياس منذ الدولة القديمة. لم تكن تلك المعادن مجرد زينة تُرتدى، بل ثروة تُحفظ في شكل حلقات وأشرطة وسلاسل، تُوزن وتُقاس وتُتداول عند الحاجة. ويكفي أن نذكر كنز تل العمارنة، الذي ضم سبائك وقطعًا معدنية من القرن الرابع عشر قبل الميلاد، استخدمت كوسيط للتبادل. أما جدران مقبرة رخمي رع، وزير تحتمس الثالث، فتوثق مشاهد دقيقة لعمليات وزن الحلقات الذهبية والفضية أمام الكتبة والموظفين.. مشهد أقرب إلى مشهد مصرفي مبكر، يسجل أن تلك الحلقات كانت وحدات اقتصادية ذات قيمة محددة.

نص إغريقى يمثل أول توثيق لحركة البيع والشراء وتسعير البضائع في مقابل مقدار معين من الذهب

ورغم أن هيرودوت نسب ظهور أول «نقود» إلى مملكة ليديا، فإن نصوصه نفسها تشير إلى أن المبادلات التجارية بين مصر وليديا كانت قائمة قبل ذلك بزمن طويل، وأن المصريين عرفوا استخدام المعادن الموزونة كأداة مالية. ففي القرن الخامس قبل الميلاد، قال إن الليديين «أول من سكّ النقود من الذهب والفضة»، لكنه أيضًا تحدّث عن تجارة صامتة بين الشعوب، تجارة كانت مصر إحدى ساحاتها النشطة، فيها يُقدَّر الذهب بالوزن وتُسعّر البضائع بالقيمة.

وتوضح دراسة مقتنيات المتحف المصري أن السبائك والقطع المكتشفة داخل مصر كانت أكثر من مجرد مخلفات صاغة؛ وكانت وسائط مالية حقيقية، فقد عُثر على قطع ذهبية وفضية محددة الوزن، إحداها مستطيلة تزن 42 جرامًا، وأخرى دائرية من الفضة وزنها 64 جرامًا، محفوظتان برقمَي 817 و808 بالمتحف المصري. وعند مقارنتهما بما وُجد في مواقع مثل تل المشكوتة ومنف وسمنود، يتضح أن مصر امتلكت نظامًا نقديًا يعتمد على سبائك معيارية تُستخدم في البيع والشراء، وهو ما يسميه الباحثون «المال المعدني قبل السك».

ورغم أن هذه السبائك كانت أقرب إلى «السبائك التجارية» منها إلى النقود الحديثة، فإنها شكلت جسرًا بين المقايضة والعملة المسكوكة. ففي بعض المواقع المصرية اكتُشفت كميات كبيرة من الفضة على هيئة سبائك أو قطع مكسّرة، تُعرف باسم «هاكس سيلبر» (الفضة المقطعة)، كانت تُستخدم في التبادل التجاري وفق الوزن لا الشكل. وربما كانت هذه القطع وسيلة لدفع أجور الجنود أو ثمنًا للبضائع الأجنبية.

وتدعم البرديات القديمة هذا التصور، خاصة تلك المكتشفة في جزيرة الفنتين بأسوان، حيث تشير إلى أن الأجانب المقيمين في مصر في القرن السابع قبل الميلاد، ومنهم الجنود اليهود، استخدموا الفضة الموزونة في عقود الزواج والديون والمبيعات، ما يعني أن «العملة بالوزن» كانت نظامًا قائمًا قبل سك أي عملة رسمية. وبذلك، تبنّى المصريون فكرة القيمة المعدنية مبكرًا، سواء كانت تُقدَّر بالوزن أو بالقَطع.

"وزن الذهب والفضة في مقبرة رخميرع بالأقصر"

“لم يكن اعتماد الذهب والفضة في مصر مجرد خطوة اقتصادية، بل انعكاسًا لمكانتها في شبكة التجارة الدولية القديمة، فاليونان وبلاد الأناضول كانتا تستوردان القمح المصري مقابل الفضة”.

لم يكن اعتماد الذهب والفضة في مصر مجرد خطوة اقتصادية، بل انعكاسًا لمكانتها في شبكة التجارة الدولية القديمة، فاليونان وبلاد الأناضول كانتا تستوردان القمح المصري مقابل الفضة، ما يفسر وجود هذه المعادن في مصر رغم عدم وجود مناجم للذهب أو الفضة في مصر القديمة وكانت الفضة تأتي من مقدونيا وتراقيا، مقابل الحبوب المصرية، وهو ما جعلها أساسًا في المعاملات الاقتصادية.

وفي عهد الملك «أمازيس» لميناء نقراطيس في القرن الـ7 قبل الميلاد، أصبحت المدينة بمثابة بوابة كبرى للتبادل التجاري بين مصر واليونان ومدن آسيا الصغرى، وبدأ تدفق «الإلكتروم» إلى البلاد، ومع هذا الانفتاح، ظهرت النقود الإغريقية في السوق المصرية، مثل الدراخما والأوبول، وانتشرت محاولات مصرية لمحاكاتها، ومن بينها عملات تشبه «البومة الأثينية» الشهيرة، التي كانت رائجة في التعاملات خلال القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد.

لكن المدهش أن وجود تلك الشواهد الأثرية تؤكد من احتمالية أن المصريين سبقوا هذا التطور في سك العملات بفترة طويلة، وقبل أن تقوم مملكة ليديا بسك عملتها في القرن السادس قبل الميلاد، وكانت مصر قد استخدمت السبائك ذات الوزن قبلها بسبعة قرون على الأقل، ما يجعلها صاحبة الفكرة الأولى في تحويل المعدن إلى مقياس للقيمة، وهذا يعززه ما وُجد في الدلتا ومنف من كنوز فضية موزونة، دُفنت قبل ظهور العملات الإغريقية، مما يعني أن التعامل كان بالسبائك لا بالنقود، ولأن هذه السبائك كانت تُذاب بعد الصفقات لتُصنع منها أدوات أو حليّ، فقد ندر العثور عليها، وبقي ما في المتحف المصري شاهدًا على أقدم شكل للنقود في التاريخ.

وتأتي حكاية «الفضة الأريانديّة» لتضيف بعدًا آخر، إذ يروي هيرودوت أن أريانديز، حاكم مصر في عهد دارا الأول، حاول صك عملة فضية خالصة على غرار العملة الفارسية، فاتهمه الملك بالخيانة وأعدمه، وهي واقعة تؤكد أن فكرة سك النقود لم تكن غريبة على المصريين، وأن التفكير في تحويل السبائك إلى عملة رسمية كان مطروحًا بالفعل في القرن السادس قبل الميلاد، في التوقيت ذاته تقريبًا مع التجربة الليدية.

وهو ما تؤكده السبائك والقطع المعدنية التي عثر عليها في مصر لم تكن أدوات صاغة فحسب، بل كانت جزءًا من نظام نقدي موزون متكامل، يمثل مرحلة انتقالية حاسمة من المقايضة إلى النقود المسكوكة، وكان بعض هذه القطع الذهبية الصغيرة يُستخدم في المعاملات اليومية ويعاد صهره فيما بعد، وهو ما جعلها نادرة اليوم، لكنها تظل أدلة حية على أولى خطوات المصري القديم نحو المال بمعناه الحديث.

وهو ما يؤكد على أن تاريخ النقود لا يبدأ من ليديا وحدها، بل يمتد أعمق إلى قلب وادي النيل، حيث وضع المصري القديم أسس فكرة القيمة الاقتصادية نفسها. فقبل أن تسك العملات، كانت هناك سبائك توزن، ومعادن تقاس، وثروة تقدر بمعيار، وما تكشفه سبائك المتحف المصري اليوم ليس مجرد أثر معدني، بل وثيقة حضارية تعيد ترتيب المشهد التاريخي للمال، وتؤكد أن المصري القديم لم يكن فقط صانعًا بارعًا أو مزارعًا ماهرًا، بل مفكرًا اقتصاديًا مبكرًا سبق عصره وعبر بفكره من حقل الزراعة إلى فكرة الثمن.

أما النقوش على المقابر فكانت أكبر دليل على أن مصر قد عرفت حركة التجارة والاقتصاد منذ وقت مبكر، ففي النقوش الموجودة بمقابر طيبة، مثل مقبرة رخ-مي-رع، تظهر مشاهد لمبعوثين كريتيين يحملون أوانٍ معدنية، وبسبب غياب الأمن البحري تأثرت طرق التجارة، وفي القرن السابع قبل الميلاد أُسست المستعمرة اليونانية نوكراطيس بأمر الملك أحمس الثاني (أمازيس)، لتصبح مركزًا لتبادل الإلكتروم والفضة مقابل الحبوب، وكانت بعض المدن المصرية المدن خيوس وإيونيا، كانت تجلب الفضة من تراقيا ومقدونيا، ومع مرور الوقت، احتكرت أثينا تجارة الفضة مع مصر، وانتشرت عملة "التيترادراخما" الأثينية حتى بدأ المصريون في سك نقود مشابهة محليًا في أواخر القرن الخامس قبل الميلاد.

حيث بدأ سك النقود في مصر خلال حكم الملك تاخوس من الأسرة الثلاثين، ومع تراجع إنتاج النقود الأثينية وفي ظل الحاجة إلى دفع أجور المرتزقة الإغريق، وهو ما كشفت عنه الكشوف الأثرية من الدلتا إلى أسوان عن كميات كبيرة من سبائك الفضة، بعضها بلا نقود كما في منف وسمنود وتل أتريب، وبعضها مختلط بنقود يونانية كما في دمنهور وسخا وبنها ونوكراطيس.

وتلك الشواهد التي توثق مراحل تطور التعامل الاقتصادي في مصر من المقايضة إلى النقود المعدنية، وإن ما تكشفه سبائك المتحف المصري ليس مجرد أثر معدني؛ بل وثيقة حية تُعيد ترتيب المشهد التاريخي للنقود

النقود جزء لا يتجزأ من التاريخ

لم تقف وظيفة النقود عند حدود الاقتصاد بل باعتبارها شاهدًا وجزءًا من تاريخ البلدان ووثقيه تاريخية في حياة الشعوب، ولهذا تأتي دراسة النقود والرونوك والمسكوكات من أهم الدراسات التي وفر لها الباحثون والمتخصصون عشرات بل ومئات الدراسات البحثية، التي أرخت للنقود ومراحل تطورها العملية منذ الحضارة المصرية القديمة وحتى العصور الإسلامية سواء العصر المملوكي أو العثماني وحتى العصر الحديث ومراحل تطورها والتي تثبت أن النقود ليس فقط لها دور اقتصادي بل أيضًا جزء سياسي وتاريخي هام يحتاج إلى الكثير من المقالات بل وأيضًا الكتب العلمية، وكيف كان للعملة وتغيرها وتغير أسمائها من عصر لعصر أو من حاكم إلى أخر دليلاً على قوة الحكم، وقوة اقتصاد تلك الدول، وأنه عند دراسة تاريح أي دولة لابد ومن العودة إلى ما تركته تلك الحضارة من شواهد أثرية قد تفيد في إعادة كتابة التاريخ مرة أحرى وأيضًا جمع ما توصل إليه الباحثون كلٌ فيه مجاله، وأنه لابد وأن يعود المؤرحون إلى الدراسات التي يقدمها الباحثون سواء في الدراسات المتعلقة بالآثار أو الدراسات التي تشتغل على المسكوكات والرنوك والنقود والعملات حتى تكتمل الصورة، وإعادة النظر إلى النقود باعتبارها وثيقة تاريخية لابد وأن نضعها نصب أعيننا مرة أخرى لإعادة قراءة المشهد التاريخي بشكل أعمق وأدق.

0 تعليق